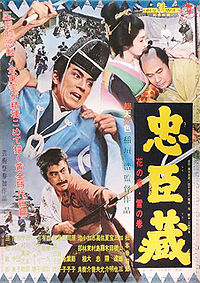

忠臣蔵 花の巻雪の巻

東宝カラー

この時代の忠臣蔵映画は、どの映画会社びいきかでじゃっかん評価が決まってしまうところもあると思うが、本作品はことあるごとに若い後輩に見せてるが、すんなり入っていけるようです。見れば見るほどわかりやすい。必要なカットばかりでまとめられている。

明らかに他社と毛色の違う、新しい作り方の「東宝的な」忠臣蔵を作ろうとしてる印象で、それは成功しているように見える。東映が老舗のイタリア料理ならこっちはこしゃくな和風フレンチという感じ。(<なんだそれ。by後年のもりいくすお)

当時の黒澤映画や社長シリーズやお姐ちゃんシリーズ、怪獣映画でおなじみの東宝スター勢揃い。無理くり総出演させてる割にキャスティングがうまくいってて、そういった意味で華やか。

んま、それを言うと素晴らしい存在感の主人公・松本幸四郎(のちの松本白鴎1st)がアウェイに感じるかもだが、どのシリーズの人でもない彼をひっぱってきて内蔵助としていただいたのは正しかった気がする。偏らないから。

他社と違って、役モメは無かったと稲垣監督は語っている。「うちの俳優たちは自分たちが映画におけるひとつの素材だということをちゃんと認識している」

ただ、内匠頭だけは会社側が誰にするかすんなりいかなかったそうで、ちょうど契約が切れていた中村錦之助を呼ぶという案さえ出たという。

また、配役よりもスケジュール管理が大変だったそうで、三船敏郎(俵星玄蕃)と三橋達也(堀部安兵衛)が一緒のシーンが多いのはふたりともこのあと黒澤明の「天国と地獄」(も、30周年記念映画)が控えていた都合らしい。三橋は最初清水一学で当てられていたのが変更になっている。

三船を内蔵助に推す声も多かったそうだが(でしょうねえ)、「まだ若い(幸四郎の10歳下)。三船くんの内蔵助はこれからいつでも出来る。」と藤本真澄プロデューサーが言っている。(週刊文春'62.7/2号)(註01)

音楽が伊福部昭なんで、討ち入りの時「ゴジラ」と「海底軍艦」を混ぜたような曲が流れるのがおもしろい。(註02)

特徴

変わったアプローチがいくつもあるのも特徴で、まずオープニングからしてお公家さんたちの下向途中の宿、という独特な変化球(註03)。プロローグを宿屋の主人のモリシゲにまかせて良い掴み。

その他にも、あまりほかの映画では描かれないシーンがいくつか(赤穂城開城にあたって、戦争になるかもと恐れをなして逃げる民衆のモブシーンなど(註04))あってすごく個性的。

萱野三平(中村吉右衛門2nd)の最後や「大石東下り」、高田郡兵衛や寺坂吉右衛門の人生などにオリジナルアレンジが加わってるが、これは賛否両論だろうなあ。東宝の持ち味を出すにはこうしたアレンジがよかったのかなあ。あたしは定石通りやってほしかったっす。(註05)

浅野内匠頭は「赤穂の若大将」加山雄三(ちなみに彼をかばう多門伝八郎は若大将のお父さん役・有島一郎)。

浅野内匠頭の武士の一分と吉良上野介の言い分がまことにわかりやすい。東映の橋蔵の内匠頭が孤立無援でイジメに耐えていてすごくかわいそうだったのに対し、若大将は超ナマイキなので、喧嘩っぽさが増幅され、刃傷までの行程が自然。同輩の伊達くんが同情してくれてたりするのもいい。人間関係に無理が無く、サムライ言葉も極力現代語にしてる感じで21世紀の人間が見ても共感しやすい。

コミカルな要素もちゃんと入ってるところもエンターテインメントの基本をクリア。スタイリッシュというか都会的と言うか絵柄が清々しくどことなくのびのびしていて品がある。(人気お笑い俳優ユニット、脱線トリオが出ているが、ちょうど八波むと志が由利徹と仲をたがえたあとで場面が別。)

撞木町で遊びほうける内蔵助のシーンも独特。他作品なら、なにかっつうと「う〜き〜さ〜ま〜、こ〜ち〜ら」って鬼ごっこ(めくら鬼)しかやらない遊興シークエンスを、幇間の三木のり平の踊りや、モノボケ(アイテムを使っての一発芸「見立て」=仮名手本の七段目でおなじみ)で色取り、退屈しないのであります。

ラスト、討ち入り前はそば屋で仲間を待つ浪士たちのシークエンスにたっぷり時間を取ってるのも独特。

原節子出演映画の最後の作品でもある(ほとんどアップが無く、これと言って演技の見せ所がない役)。大石りくのイメージには自分の柄が合わないということで、けっこう出演を拒んだと言われているそうだ。史実ではイメージぴったりなんだけどなぁ。

あ、あと、女性のカツラがいちいち、ちゃんと元禄っぽいのもビジュアル的に気持ちいい。また、衣装デザイナーの柳生悦子さんの仕事ぶりも格別に良い(氏は「ミフネ板」でもご活躍)。

削除された裏設定

この作品は、これまで他社(東映や大映)の忠臣蔵映画の興行成績が首位だったのに比べると、公開当時、かろうじてベストテンに入っているものの下位で振るわず、当時の『キネマ旬報』誌上では「(「用心棒」とかで)時代劇に新風を巻き起こした東宝が東映と変わるところがない」「まともすぎて仕掛けがない。立派すぎるんだ」「つまり東宝は柄にもないことをやったわけだ」と酷評されている。

記事では、製作費も広告宣伝費もふんだんにかけたにも関わらず、興行不振であったことが重役会議の議題にまで上がってしまったとされ、藤本真澄プロデューサー/専務(当時)は「客が悪い」と言い、雨宮恒之(営業取締役)は「作ることに意義がある」と言ったという。(キネマ旬報No.329号通巻1144号「1962年のトピックを語る」)。

(そうは言っても、斜陽が始まった映画界において当時、東宝は一人勝ち状態(註06)だったので、忠臣蔵映画はえてして"会社の内容が最も充実したときに製作される”(東宝スタジオ・メールNo.759)というセオリーにはきちんと則っていたのだが。)

だが、完成品には無いシーンがシナリオには存在し、もしもそれが映像化されていたら、他社の忠臣蔵とは一線を画す作品になっていたのでは?と思われる。

森繁久彌演じる本陣(と、シナリオにある宿屋)の主人(以下モリシゲ)と淡路恵子の夫婦が、実は重要なキーパーソンになっていたのだ。

もともと『大石東下り』的な本陣のシーンは消化不良感があり、削除されたシーンがあるのではないかと感じていた。(註07)

大石内蔵助は、垣見五郎兵衛でも立花左近でもない、尾花光忠という、聴いたこともない人物の名(個人の感想です)を語って東下りをする。定石なら、宿泊中の本陣にホンモノの尾花光忠が現れて「いつもの」勧進帳的なパターンになりそうなものだが、本作では尾花と面識のある、地元の役人が面会に来る。

これを、本陣の主人モリシゲが間に入って玄関先で食い止め、大石に会わせまいとするわけだが、その手管(先年に宿泊した院使にお小遣いを工面した際に礼にもらったサインを役人に見せて有無を言わせない)と、大石をかばおうとする根拠がもうひとつこっちに伝わってこず、ラフプレーに見えてちょっと弱い。

まんまとごまかされて本陣をあとにする役人だが、その際になぜかみな、酔っ払っている。おそらく、たらふくごちそうをされて煙に巻かれたのだろうと予想できるが、そのシーンが無いのだ。

そこを不審に思ってシナリオに目を通してみると、あにはからんや「本陣の主人にまんまとごまかされる役人」たちがごちそうされるシーンはもともと存在せず、ト書きに「荒賀たち役人、出て行く。少し酒が入っているらしい。」とあるだけ。

そのかわり、じつは脚本では、役人を丸め込んだあとの、モリシゲと女房とのやり取りがもう少し長く、そこでは内蔵助に白紙を見せられたときの斟酌や決心、"自分が正しいことをした"という気持ちを打ち明けている。

「白紙(しらかみ)の目録を見せられたとき、わたしはピン!ときたんだ。大石さまは、日本中の人間が思わずそうだ!と手を叩くようなことをしようとしておられるのだ。はっきりそんな気がしたんだ」

役人を騙すという暴挙に出た理由をしっかり吐露させているのである(とはいえ、第六感がどれほど論拠として成立するかわからないが😅)。あとで役人に嘘がバレて咎められ、本陣が休業に追い込まれるかもしれないリスクも承知の上で、使命感にかられて突っ走り、女房が妊娠してることに希望を託して自我を保っているシーンがちゃんと用意されている。それなら納得だ。

そしてさらに、モリシゲと淡路恵子の本陣のシークエンスは、シナリオ上ではラストも飾っている。

夫婦は雲水(行脚の僧)となった寺坂吉右衛門(生きてた!但馬に向かう途中なのである。)を見送ったあと、生まれた赤ん坊に「お前の代になったら、この話は大きな声で話せるようになるぞ」と語りかけている。

シナリオでは序盤…中盤…終盤と、定期的に大衆代表のモリシゲ夫婦が出てくることで時間の経過(こどもなし…身重…抱児)をわかりやすくし、または討ち入りの意義、さらには赤穂事件が後世に語り継がれる未来にまで言及して、作品全体を柔らかくまとめる有益な役割がかなり重たく働いているのに、中盤を一部削除してラストをまるまるカットすることで、ひじょうに中途半端な…それどころか違和感まで残すクオリティになってしまっている。

実際に撮ったかどうか不明だが、それらのシーンがあれば本作は「まともすぎて仕掛けがない」などと言われる筋合いのない、より際立った作品として残った気がする。

同年公開の「キングコング対ゴジラ」では、後年に倉庫からネガフィルムが発見され、それを復元・補完して長尺バージョンがソフトやCS放送で公開されたが、この作品にもそんな奇跡が起こらないかしら。

…とは言うものの、劇場で、ほかのおおぜいの観客(=東宝映画やスターをこころえていて、金語楼や脱線トリオが"出てくるだけで"笑える世代)と一緒に見ていると、かのモリシゲシーンの印象がかなり違った。(註08)

モリシゲが"東下りみたいなことをしている"というシチュエーションそのものを観客はすんなり受け入れ、笑っている。その人達と一緒にいると、場内に理屈を超越したなにかの成立を感じた。これはひとりでDVDを見ているだけでは見つからない効果である。

そうした、役者の存在感にまかせて削除シーンをリカバーする手法もアリと言えばアリだが、同時に、その削除シーンは本来なら、少し子供っぽくなりがちな部分を、そうしたモリシゲの存在感が巧みに支え、狂言回しとして成立させる可能性があったのではないかとも思う。

<付言>ちなみに、モリシゲが院使の書いたサインを見せて役人を騙すシーンをディスりましたが、旭堂南湖先生の講談「大石東下り」に近衛関白の直筆、というものが権威あるアイテムとして登場してたんで、この映画のシチュエーションもあながち「設定が弱い」などと言いきれない。

註釈

註01…ちなみに松本幸四郎の演技に抑揚がなさすぎるという意見もあって、なんかそれもわかる(キネマ旬報No.329号通巻1144号「1962年のトピックを語る」)。

配役についてのアレコレは古い週刊文春に詳しいのだが、藤田進、小林桂樹などがこぞってやりたがった役が、有島一郎のやった多門伝八郎だったという。有島の多門は監督の推しだったそうだが、やりたがってる役者がいるならやらせてあげて、個人的には有島一郎あたりには堀部弥兵衛をやって欲しかった。(ちなみに有島はのちに「ミフネ版」や「元禄太平記」で弥兵衛を演じる。)

本作で堀部弥兵衛を演じている小杉義男は黒澤映画にも本多猪四郎作品にもご常連のベテランなのだが、大部屋さんの印象があり、東映では薄田研二さんがやってる役どころを、名バイプレイヤーの小杉さん(好きだけど)…というのは、もりいが忠臣蔵ビギナーだった頃からの違和感。有島が無理ならふだん東宝映画に貢献している東野英治郎や左卜全が出演していないが、彼らあたりでどうにかならなかったのだろうか?(こういうことでで悩むのが、好き) …<附言>ただ、小杉さんは、同じく東宝の「四十八人目の男」で、安兵衛を演じてることを思うと、父子両方を演じためずらしい役者になる。

「そこはやっぱ三船でしょう。若いったってねえ、翌年に『赤ひげ』撮ってるんだし(公開は延びて'65に)」と春日太一さんとご一緒したときおっしゃってた(この意見「やっぱり三船でしょう」は公開当時の大橋重勇キネ旬編集長もそう言っている(『キネマ旬報』No.329号通巻1144号「1962年のトピックを語る」P53))。ちなみに春日氏のごひいきは「赤穂浪士 天の巻・地の巻('56)」。(この「花の巻雪の巻」は「雑」と言ってた笑。何シーンか討ち入りが昼間だし、東宝歌舞伎のことがあってしょうがないけど幸四郎キャスティングにも一家言。)

ちなみに東宝娯楽映画といえばクレイジーキャッツの映画シリーズも忘れてならないが、1本目の「ニッポン無責任時代」が本作と公開年が同じで、その後人気シリーズとして東宝の屋台骨を支えるものの、そもそもは「添え物映画(2本立て興行のB面的な作品)」であり、この時点では東宝映画への貢献は無いのでクレイジーのメンバーの出演は無い。数カ月後に本作の公開が控えてるので宣伝を意識してか、夏公開の「ニッポン無責任時代」には「忠臣蔵」というワードが数回出てくる。

(加筆)ちなみに「ニッポン無責任時代」はこの年の夏の興行成績1位となった。(2024.7.8放送「アナザーストーリー天下の無責任男!〜植木等とその時代〜」)

註02…・Wikipediaでは、劇伴にゴジラのテーマのモジリがあると、わざわざ説明しているが、ほんのちょっぴりフレーズがかぶる箇所があるだけ。ほかの伊福部作品の似た部分には触れてない。そんなこと言ったら本作のBGMなんて東映映画「徳川家康」('65)のメインテーマ曲にモジリでもなんでもなく、ほぼまんまのメロディが使われてるのがありますし、伊福部昭先生は使い回しは日常なのであります。(そもそもゴジラのテーマは喜劇映画「社長と女店員」('49)のテーマ曲である)(ジョン・ウィリアムズでさえ「大地震」と「タワーリング・インフェルノ」で同じフレーズを使いまわしておりますし。劇伴ってそういうもんなのでしょう。)

註03,04…オープニングが勅使下向だとか、モブシーンとかは8年前の「忠臣蔵 花の巻・雪の巻 (松竹)」でも、あるっちゃあ、ある。

それにしても、まったく同じ題名を掲げ、しかもこの映画の公開前年に松竹から東宝に移籍した幸四郎を、あらためて内蔵助に立てて、特徴的なシーンまでかぶるあたりは、なにかしら挑発的なキナ臭さを感じる。

実際に、映画産業の隆盛のいっぽうで演劇が厳しくなっていた当時、東宝が松竹の向こうを張って「東宝カブキ」を始めたわけで、この動きは松竹の独占的な歌舞伎興行体制に対する挑戦という側面を持っていたんじゃないだろうか。

そもそも遡れば、宝塚歌劇を創ったりしてた実業家の小林一三が、東京有楽町をアミューズメント化しようとして東宝を作った頃(戦前。昭和初期)から、松竹(小林氏は松竹の顧問もやってたが)は商売ガタキとして東宝チェーンを敵視し、経営方針をパクったり、日活(アンチ松竹)と東宝が手を組もうとしてるところに割って入ったり、ずっと不仲ではあった。(「日本映画発達史 2」田中純一郎 中央公論社 )

ちなみにその頃、松竹から東宝に移籍した長谷川一夫は、暴漢に顔を切りつけられて大怪我をしている。

1950年代くらいまで、松竹さんの評判は相当およろしくない😅。(キネマ旬報NO.184/「市川雷蔵と勝新太郎」中川右介 角川書店…ほか )

主演の幸四郎にしても、1958年の黒澤映画「隠し砦の三悪人」に幸四郎が出られなかったり(←当てられていた役は藤田進に変わった)、戦後、松竹に不満を持っていたようです。(「偽りの民主主義〜GHQ、映画、歌舞伎の戦後秘史〜」 浜野保樹 角川書店 )

註05…最初の記述から数年経って、あらためて観ますと、高田の結末と本筋とのカラミが実にみごとで、そのあとのシーンとの流れもうまく機能していて、いまは好き。

註06…前述の黒澤映画「天国と地獄」もだが、「キングコング対ゴジラ」(2025年現在、ゴジラシリーズ最高の観客動員作品)もこの年公開の東宝創立30周年記念映画である。ちなみにこの映画公開の前年1961年は「映画観客、急速に減少し始める」年だったという(日本の映画史(4)p278佐藤忠男 岩波書店)。

(加筆:後世に残る有名な作品が何本もランクインしてたので、つい「東宝一人勝ち状態」と書きましたが、この年の日本映画の配給収入トップ10だけを見れば、たしかに東宝が東映をやや上回っている。ただし、業界全体の配給収入や配当まで含めて見ると、このころは東映のほうが強い可能性があります。(要検証))

註07…こうした「削除されたのかな?」と思わせるシチュエーションはほかにも、たとえば堀部安兵衛が俵星玄蕃と飲んでて赤穂浪人の悪口を言ったであるとか、台詞ベースだけで存在しないシーンがいくつかある。

自分を親の仇と付け狙う若者の名前を萱野三平がなぜ知りえたのかとか、先述の安兵衛が玄蕃に言う「赤穂浪人の悪口をほざいた」というシーンもカットされたのではなく、そもそも脚本に無い。短いシチュエーションやセリフから「推して知れ」ということだった。(昭和の映画っぽいなー)

註08…ここでは、2022年7月の、国立映画アーカイブ(長瀬記念ホールozu)の「東宝の90年 モダンと革新の映画史」で本作が上映されたときについて触れています。